記事

- キリスト教の元となったユダヤ教とはどんな宗教なのか?

- キリスト教とユダヤ教の相異点は何で、キリスト教にとってイエスは、他の予言者と何が決定的に違うのか?

- キリスト教が西洋にどの様な影響を及ぼしたのか?

の 3 部構成。

本書の説明が全て正しい訳ではないだろうが、随分クリアになる部分が多い。ただ、読んでも解らない部分、というか腑に落ちない部分は。

- 全知全能の神、という存在は解らない。内部矛楯が内包されたままの気がしてならない

- どの宗教でも同じだが、教義を成立させるために、内部矛盾、言い換えればアクロバティックな構造がある事に気付く

- しかし、やはり私は唯一絶対神の宗教は好きになれない。理由は理不尽。自らが人を創造したとしても、何をしても良い訳ではないだろう

- 西洋の発展がキリスト教を結びつけている事は理解できたが、なぜ西洋だったのか? は不明のまま。他の一神教との比較で、なぜキリスト教圏だったのか? は OK だが、多神教の地域で、なぜ同じように発展しなかったのか? という疑問が出てくる

トマス・アクィナスに、自然法論というのがあります。「神学大全」の、ユダヤ法について書いてある「旧法」の部分をみると、法には「神の法があるり、自然法があり、国王の法がある』と書いてある。キリスト教神学の教えるところによれば、法は、神の法/自然法/国王の法 (人間のつくった法、制定法のこと) と、階層構造になっている。神の法とは、神ぷ宇宙をつくった設計図のことです。これは、神の言葉で神の書物に書いであり、人間は目にできないし、理解することもできない。ただし、一部分であれば、人間も知ることができる。その一部分を、自然法といいます。自然法は、神の法のうち、人間の理性によって発見できる部分です。立法者は神で、人間はそれを発見するだけ。理性は、人間の精神能力のうち神と同型である部分、具体的には、数学・論理学のことなんです。人間は罪深く、限界があり、神よりずっと劣っているけれど、理性だけは、神の前に出ても恥ずかしくない。数学の証明や論理の運びは、人間がやっても、神と同じステップを踏む、ゆえに、自然法を発見できる。こう位置づけるのが、キリスト教神学です。

p.280-281

世界は神がつくったのだけれども、そのあとは、ただのモノです。ただのモノである世界の中心で、人間が理性をもっている。この認識から自然科学が始まる。

ユダヤ教、イスラム教は、宗教法 (すなわち、世界のなかの人間への、神の配慮) があるから、すぐれた知識人はまず、この宗教法の解明と発展を考える。それに対してキリスト教は、宗教法がないので、どう生きれば神の意思に沿うことになるのか、途方にくれる。折りの生活を送ってみたり、神学をやったり、哲学や自然科学をやったり、創意工夫しなければならない。特に宗教改革が、自然科学にはずみをつけた。

プロテスタントは、神を絶対化します。神を絶対化すれば、物質世界を前にしたとき、理性をそなえた自分を絶対化できる。理性を駆使する自分は、神の似姿になっていると言ってもいい。理性を通じて、神と対話するやり方のひとつが、自然科学です。数学の場合も、デカルトみたいな考え方になり、公理系による数学の再構成が始まる。政治の場合には、絶対王政や主権国家の考え方になる。これらはみんな、根が同じです。教会の権威に頼らず、自分の理性をたのむ点で、カトリックよりはプロテスタントのほうがこれらを真剣に発展させで行きやすい。

近代的な自然科学の世界感とそれ以前の世界感とを比較した鳩合、誰でもすぐに気づく明白な相違は真理の規準なんですょね。中世だったら規準はテキストにあった。アリストテレスがこう言っているとか、聖書にこう書いてあるとか、、でも、近代的な自然科学においては、それは規準にならない。だから経験科学というのが出てくる。この違いを言い換えれば、神の真の意図が、聖書をはじめとするテキストにあるのか、それとも自然そのものにあるのかの違いと言ってもいいでしょう。ずっと話題になっているように、キリスト教の場合、聖書がかなりあいまいですからね。となれば、神が直接お創りになった自然のほうが、神の意図を知るということではよりいっそう優先権があるとも考えられる。現にガリレオ・ガリレイ—彼は科学革命の初期の担い手だったと言ってよいと思います—がそんなことをどこかで書いていました。「アリストテレス主義者は真理は『物語の本』にあると思っているが、自然こそが真に偉大な書物なのだ」と。つまり、自然は、聖書以上の聖書だというわけです。

p.314-315

これらを読むと、キリスト教と自然科学の始まりが深く結びついているのが解る。確かに日本では、江戸期の算額奉納のように、あくまで子供も知的好奇心延長で探求が行われる事はあっても、哲学と結びつき体系化されることはなかっただろう。しかし日本以外ではどうだろう。

キリスト教の優位については、いろいろに言えると思うのです。宗教改革も大事だし、新大陸の発見も大事だし、科学技術の発展や産業革命も大事だし、資本主義も大事ても、最も根本的なところで、いちばん大事な点を取り出すとすれば、それはキリスト教徒か、自由に法律をつくれる点だと思う。

大澤 律法がないようなものですからね、

p.274-275

こういった法治の概念が纏められるのは、寧ろ東洋の方が早かった。またキリスト教徒ともに多大な影響を与えたギリシャ哲学に対して、東アジアでは、先の法家を含む諸子百家、中央アジアではウパニシャッド哲学は存在したのに、なぜ抽象論に終始したのか? キリスト教特有の働きが何か関係したのか?

西洋とキリスト教の結びつきが強いことは解ったが、なぜ西洋の概念が、現在世界を席巻しているのか? の問いには答え切れていない感が残った。私は、現在偶々…の様な気もしているのだが。

なお『捏造された聖書』によると、現在の聖書は様々な改竄が行われているにも関わらず、その改竄されたままで教義議が構成されている。そういった意味での歴史的経緯は捨てて、あくまで信仰されてきたキリスト教の影響を論じているのだろうし、この本の主題「グローバル化=西洋化を理解するためには、その基盤となったキリスト教を理解する必要がある」からすると、それで良いのだろう。

以下、自分の考えがクリアになった箇所など、印象的な部分を抜粋。

読んでいて、驚いたのは、ユダヤ教において、アダムとイブが知恵の実を食べたのは、原罪ではなく、いわば誰もが日々犯す、間違いに過ぎない、という指摘。

そもそも、罪とは何か。罪を定義するなら、「神に背くこと」です。具体的に、禁止された行為を行なう (命令違反)。あるいは、命じられたことをしない (怠り)。怠りを、不作為の行為と考えれば、要するに罪とは、行為なんです。行為が罪とされる。その判定規準は、God との契約 (律法) ですけれど、要は、神の命令に背いたかどうかがポイント。この点は、ユダヤ教、イスラム教、まったく同じです。

キリスト教だけが、これに加えて、原罪という考え方を持っている。じゃあ、原罪とは何か。これは、罪をもっと徹底したもので、しょっちゅう罪を犯すしかない人間はその存在そのものが間違っている、という考え方です。人間そのものが間違った存在であることを、原罪という。

これがどんな感じかというと、こう考えるとわかりやすい。石はなぜ、天に向かって投げ上げても、落ちてくるのか。アリストテレスによると、石はそもそも大地に属し、天に属さない。だから本来の場所である大地に戻って来ようとする。いっぽう天体は、天が本来の場所なので、落ちてこないのです。人間もこれと同じで、神に従おうと思っても無理で、どうしても背いてしまう。罪を犯さざるをえない本性をもっている。まだ何の行為もしていない。生まれたぱかりの赤ん坊にも、罪がある。生まれてしまってごめんなさい。なんですけれど、これを原罪と呼ぷのです。原罪は、行為に先立つ、存在の性質なのです。

p.48-49

調べてみると、これは対談者独自の見解ではなく、常識のよう。私はそんな常識すら知らなかったのかと、赤面するしかない。

次の説明を読むと、日本人の懐く・行う祈りと比べて、一神教のそれと如何に異なるかが解りやすい。(<~> は、本書の他の箇所に例えがあるので、それに従って筆者が補った)

人間は、現状よりもよい状態を頭に思い描く、想像力をもっている。これを実現したい欲望もふくらんでいる。自分の生活に必要なものを、獲得する能力も高くなっている。こんな能力があるせいで、ほかの人間から労動の成果を奪ったりもする。農業や遊牧にはそれなりの生活様式があるから、互いに矛楯・対立して、紛争になる場合がある。殺し合いになるかもしれない。そうすると、安全保障 (セキュリティ) が大事になる。誰と誰が結婚してグループをつくるかとか、誰と誰が仲良くしで同盟をつくるかとか。こうしたさまざまな不幸の可能性とともに、人間の生存の条件が与えられている。

一神教だろうと多神教だろうと、人間に与えられた能力によって、人間が置かれた条件によって。人間の生存が脅かされているというところは同じです。それを、神に投影していると考えられる。

一神教は、どう投影するか。どの現象の背後にもそれぞれ神々がいて、その恩恵がないと生きていけない<神道>、とは考えない。この世界に神などいなくて、すべては法則と宿命によって決まっている<仏教>、とも考えない。人間のあいだの争いや政治経済を巧みに調整してくれる政治家がいて、彼の政治的リーダーシップによって自分たちの問題が解決する<儒教>、とも考えない。そうではなくて、すべてこの世界は有限で罪深くて不完全な人間の営みなのだけれどと、その背後に、完全な能力と意思と知識をもった God という人格がいて、その導きによってで生きている、と考えるわけです。

そこで人間は、「この世界はなぜこんなに不完全なんですか」と、God にいつも語りかけ、対話をしながら日々を送ることになる。対話をやめではいけないんです、この世界が完全だろうと不完全だろうと。むしろ、この世界が自分にとって厳しく不合理に見えるときほど、対話が重要になる。

これが試練ということの意味です。試練とは現在を、将来の理想的な状態への過渡的な、プロセスだと受け止め、言葉で認識し、理性で理解し、それを引き受けて生きるということをんです。信仰は、そういう態度を意味する。

信仰は、不合理なことを、あくまで合理的に、つまり God との関係によって、解釈していくという決意です。自分に都合がいいから神を信じるのではない。自分に都合の悪い出来事もいろいろ起こるけれども、それを合理的に解釈していくと決意する。こういうものなんですね。いわゆる「御利益」では全然ない。

p.77-79

次の説明を読むと、これとは逆の、何も存在しない「空」の概念を持ち、そこが出発点になっている仏教もまた異質。

ところで、神とは何か、と考えてみます。すると、神は、存在するものの中で最も存在するものと言いますか、最も強い存在ですよね。たとえば「ヤハウェ」という名も—それが意味するものについては多様な解釈がありますが—、一つの有力な説によれば、「存在するもの」というような意味になるわけです。要するに、神とは、存在の中の存在というか、最も強烈に存在するもの、普通の存在者を超えて存在するものです。

p.82-83

次の各思想の比較が解りやすい。

まず、仏教をみてみると、仏教は、インドの神々がたくさんいるインド社会のど真ん中で生まれた。それにしては、神々に関心がないでしょう。たしかに仏教の経典には、インドの神々々が出てきます。梵天とか帝釈天とか毘沙門天とか、「○○天」というのがインドの神々。ぜんぜん主役でなく、脇役にされてしまっている。その役目はもっばら、ブッダが偉大であると賛美すること。ブッダの応援団です。

神々よりずっと偉大な、ブッダという存在がいる。なぜ偉大かというと、真理を覚ったから。人間の能力を最大限には発揮して、この宇宙の真理を究めたから。. 神は覚っていないから、価値は低い。「覚り」は、人間が宇宙をどう理解するかという問題であって、神々の出番はないんです。仏教は、自然を、物理的因果関係のかたまりとみて、その法則性を認識しようとする。神秘はどこにもない。宇宙、生態系、自然。そういう自然界の真理に、もろに人間の知性が接触しているんですね。とても、合理的なんです。

儒教はどうか。儒教は、政治家のリーダーシップを重視します。政治家が、自然の管理や社会インフラの整備を行ない、人びとの幸せに責任を持つ。この考え方は政治学・経済学そのものですから、結果を合理的に予想できるもので、神秘的なところは少しもない。雨乞いとか占いとか、あんまり関係ない。まあ最初は、「まつりごと」というぐらいで、祭政一致で、占いの要素もあったけれども、だんだん少なくなった、どんどん脱魔術化されて、政治技術がマニュアルに還元され、神秘的な要素は儒学から放逐されていく、神々はいなくなって、天だけが残った。天は人格を持たない。悪さをしないし、魔術とも関係がない。

一神教もほぼ同じです。一神教は、神々との闘争の歴史で、そうした神々は神でない、全部ウソだというのです。いっぼう一神教の神ヤハウェはどこにいるかというと、この宇宙の外側にいて、ありありと存在している。こういうものなんですよ。神々は、もし存在しているとすれば、この世界の中に存在している。すべて存在しているものは、ヤハウェがつくった。さもなければ、人間がつくった。ヤハウェは神々をつくるはずがありませんから、神々は人間がつくったものです。ゆえに、偶像です。人がつくったものを、人が拝むことを、偶像崇拝という。これは、大きな罪になる。ヤハウェに背き、自分を拝んでいるのと同じだからです。

神々を否定し、放逐してしまうという点で、一神教と、仏教、儒教はよく似ている。そして、日本と正反対なんです。この根本を、日本人はよく理解する必要がある。神道は多神教で、多神教は世界にいっぱいあるじゃないか、なんて思わないほうがいい。神々は放逐された。だから、仏教、儒教、一神教がある。世界の標準はこっちです。世界は一度壊れた。そして、再建された。再建したのは、宗教です。それが文明をつくり、いまの世界をつくった。こう考えてください。

P.86-88

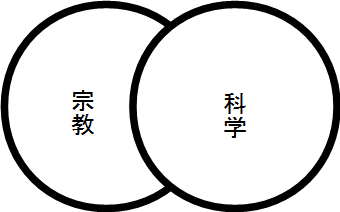

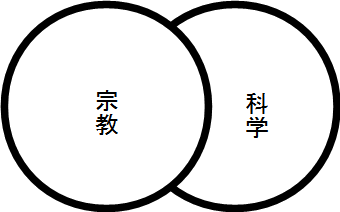

欧米では、宗教を信じつつ科学者である、という人は多い。これが「なぜ問題なく同じ人の中に存在しえるのか?」が、解り難かったのだが、次の説明でどうにか理解。

一神教の奇蹟の考え方を、よくあるオカルト信仰と勘違いしてはいけない。むしろ、オカルト信仰とは正反対です。世界は、God が創造したあと、規則正しく自然法則に従って動いている。誰も、自然法則を一ミリでも動かすことはできない。その意味で、世界はすみずみまで合理的である。でも必要があれば、たとえば預言者が預言者であることを人びとに示す必要があれば、God は自然法則を一時停止できる。これが、奇蹟です。世界が自然法則に従って合理的に動いていると考えるからこそ、奇蹟の観念が成り立つ。よく、この科学の時代に奇蹟を信じるなんて、と言う人がいますが、一神教に対する無理解もはなはだしい。科学をつくった人々だからこそ、奇蹟を信じることができるんです。科学を信じるから奇蹟を信じる。これが、一神教的に正しい。

P.117

科学はもともと、神の計画を明らかにしようと、自然の解明に取り組んだ結果うまれたもの。宗教の副産物です。でもその結集、聖書に書いてあることと違った結論になった。そこで多数派の人びとは、「科学を尊重し、科学に矛盾しない限りで、聖書を正しいと考える」ことにした。こうすれば、科学も宗教も、矛盾なく信じることができます。地動説や進化論やビックバンセオリーは、こうしてキリスト教文明の一部に組み込まれた。

多数派の考え方

科学と矛楯しない限りでキリスト教を信じる

福音派の考え方

キリスト教科学と矛楯しない限りでを信じる

これ対して、福音派みたいに、聖書を文字通り正しいと考える人びとがいます。極端な考え方で、少数派だが、アメリカなどではそれなりの勢力をもっている。進化論に反対したなどとニュースになる、あれです。日本では、科学を信じない福音派を馬鹿にする傾向がありますが、私に言わせれば福音派の考え方は、多数派のキリスト教徒とある意味そっくりです。どうしてかと言うと、福音派は多数派の裏返しに、「聖書を尊重し、聖書に矛盾しない限りで、科学の結論を正しいと考える」ことにした。こうすれば、やはり、宗教も科学も、矛盾なく信じることができます。

聖書も、科学も、どちらも包括的な考え方の体系で、それを信じて生きていくことができる。問題は、両者が互いに矛盾する場合があることです。両方を正しいと考えることができない。そこで、矛盾を避けるため、片方を信じないことになる。多数派は、聖書を話半分と考える。福音派は、科学を話半分と考える。結論は反対になるけれども、考え方は瓜二つ。きわめつけの合理主義なのです。

P.122-124

ただし、この点については、一応、思考法としては理解できるものの、次の点が解らないまま。なぜ聖書のほうを、

- 全体が正しいと考えるのか?

- 絶対とするのか?

その根拠はやはり解らない。

私は科学が正しいと考えているが、これは多数派だからではい。理由は長くなるので省略する。

イエスについての出来事とは独立に、イエスの言ったことだけを信じる、というわけにはいかないのです。キリスト教の信仰とは、イエスについての堅史的な出来事にコミットすることですし、イエスの真理は彼の話ったことの中にのみあるわけではなく、彼が関わった出来事全体の内にある。イエスが生まれ、いろいろなことがあった後に死んで、そして復活したという出来事は、キリスト教の真理の中心です。だからこそ、イエスの存在が歴史的な事実であるかどうかというのはすごく重要なことなんですよね。

136

確かにこの教えと行動が不可分というのがキリスト教の特徴というのが良く解る。

日本人は、キリスト教による救済後の世界を仏教の天国と同一視するが、両者は大きく異なる。次は、それを非常に解りやすく説明している。因みに仏教の地獄とキリスト教の地獄も違う。仏教のそれは寧ろカトリックがかつて採用していた煉獄に近い。

話の順序として、ユグヤ教からみていきましょう。まず、ユダヤ教に、終末の考え方があった。

終末は、どういうものか、「その日」には、ヤハウェがこの世界に、直接介入する。ユダヤ民族からみて、この世界の秩序は、正しくないわけです。ヤハウェを信じている自分たちが虐げられて、エジプトやバピロニアといった異教の国々がのさばっている。この間違った世界を、ヤハウェが正してくれる。ちょうど、不良債権がかさんだ銀行が国有化されたり、戒厳令が布かれたりするみたいに、この世界が直接ヤハウェの管理下に入るわけです。国際社会の政治力学が変化し、ユダヤ民族の国際的地位が向上して、エルサレムを中心とするユダヤ国家が覇権を取り戻す。こんな感じです。

そうすると「その日」は、いい日なのです。そして、突然やってきます。神の意思が直接働くのですが、その意思は「ユダヤ民族を救う」という意思です。ユダヤ民族が、集団として救済される。その救済は、この地上で、現実に救われることである。こういうものなのです、日本語の、「世直し」みたいなものに近い。

イエスのいう「神の国」は、これを裏返したものです。

似ているところもあります。突然やってくるところ。世界が正しくつくり直されるところ、神が直接に介入するところ。これまでの地上の秩序 (政治とか富とか) が無効になってしまうところ。

違うのは、これが「地上のもの」でないと言われている点。地上でないなら、天の国なのかというと、天でもない。『ヨハネの黙示録』によると、「その日」には天も壊れてしまう、世界はリセットされて、つくり直される。「神の国」は、いまある世界の代わりに、神が新しくつくって与えるものなのです。神が用意してくれるので、人間は安心して、身ひとつでここへ行けばいい。

自分がそこに行けるかどうか。それは、人間には知ることができない。神の胸三寸ですね。神の国に入れない人にとっでは、「その日」は恐るべき日になる。

p.178-179

次の引用した 2 箇所の辺りで、聖霊について良く解る。

ヤハウェは、自分の意思を伝えるのに、預言者や、イエス・キリストを遣わしたわけですけれど、イエス・キリストが出番を終わって退場したあと、もう預言者が現れることはできない、預言者は、イエス・キリストの出現を預言していたわけで、もう用済みだ。そうすると、本当になにもない時代になるんです。ただ、福音 (イエス・キリストの言葉) だけが、書物のかたちで残った。人びとは終末の日まで、これで我慢するしかない。

そりして収り残された人びとと神との、唯一の連絡手段が、聖霊です。

聖霊は、昇天したイエスの代わりに、弟子たちが集まっているところに降りてきて、炎みたいになったり、彼らに入り込んで特別な状態をつくり出したりした。ユダヤ教にも預言者が「霊に憑かれる状態」があったけれど、キリスト教ではそれが聖霊になった。

245

なぜ聖霊が必要かというと、パウロの書簡を、神の言葉 (聖書) にするためです。

パウロは生前のイエスと会っていないし、復活のイエスとも会っていない。旅の途中で幻を見ただけ。でも彼は、使徒を名乗って、回心したあと、たくさんの書簡を書いた。各地の教会にあてた手紙です。

普通に考えれば、これが神の言葉か、ただのパウロの手紙じゃないか、という問題が起る。

これは、福音書がイエス・キリストについでの証言であるのと、違った性質の話です。証言なら、それを人間が書いたとしでも、証されているのは神だから、神の言葉とみることができるじゃないですか。でも手紙は、証言ではない。それは、考えなんです。イエス・キリストをどう考えたらよいかという、バウロ個人の解釈を述べている。解釈は人のものでしょ? 人の言葉は、そのまま聖書にはならない。

そこで、パウロの手紙は、実はパウロの考えではなくて、パウロをそう考えさせた別のものの言葉でなければならない。パウロをそう考えさせたのは聖霊なんです。聖霊がはたらいてパウロを考えさせ、パウロの手を動かし、字を書かせた。

p.247-248

次のことから、建前はどうであれ、歴史的にはキリスト教の正統を決めたのは人以外の何者ではないことが良く解る。

一神教の特徴は、「人間のもの」と「神のもの」を厳格に区別する。そして、「人間のもの」に権威を認めないことです。ところが、どうしてもある「解釈」(人間のもの) を下さないと教会が集団として纏まらなくなる。ではどうする? 聖書の編纂はすんでいるし。

そこで考えられたのが、公会議です。

これは、各地の教会の指導的立場の人びと (主教) がみな集まる会議で、キリスト教の正しい教義 (ようするに、解釈) はなにかを議論する。そして、結論を出す。議論が分かれた場合は、多数派が正しいとされ、「正統」になります。少数派は多数派に従わないと、「異端」として教会から追放されてしまう。キリスト教会はこれを、何回も何回も繰り返したんですね。

なぜこんなことができるかというと、公会議に、聖霊がはたらいているからです。人間が集まって下した結論 (どの解釈が正しいか) でも、解釈を超えたものになる。公会議の決定には、すべての信徒は従わなければならない。これがキリスト教の習慣です。三位一体説も、そうやって決定された。学説としては問題が多く、有力な反対意見も多かったんですけど、すったもんだの末、三八一年の、第一回コンスタンティノープル公会議でほぼいまのかたちに決定された。

249

また次のことからも、これは一神教としては、特異なこと。

公会議では、意見の対立があるから、これを決着するんです。イスラムのイジュフーは、全員一致でなければ決定できない。もしも、意見の違いがあれば、多数であっても少数であってもそれは人間の意見であって、神のものではないことになる。ゆえに、どちらをとったとしても間違い。多数決はないんです。でも公会議は多数決。多数決ですらない場合もある。

250

またこの様な公の会議で、多数決によって決める仕組みがあったために、議会制民主主義が、一般に受け入れられやすかったのか? とも思う。仕組み自体は、古代ギリシャ時代からあったとしても。

ただし一神教でなければ、仏教もかつてはこの方式をとっていた。シッダールタ死亡直後の第一回は上手くいったが、100 年後の第二回で頓挫して、分裂してしまうのですが…(^^;

次の箇所、前半は自然科学の方法論にも繋がり、これが西洋で自然科学が発達した理由の一つかも知れないとも思う。その反面、後半は宗教の恐ろしさを感じる。

しかし、キリスト教では、公会議でさまざまな意見が出るのは当たり前のことです。つまり、不一致があるということをあからさまな前提にしながら結論を導くのではないかと思います。

だからといって、キリスト教が、さまざまな解釈や意見に対して寛容かと言えば、そんなことはありません。むしろ逆です。多数派の見解が正統ということになるわけですが、ようは政治的な駆け引きに近いものによって、最もカある者の見解が正統解釈とされ、教義として定着する。これと異なる見解は異端だということになる。

252

これまで、正教会とカトリックの違いは知っていたが、各地の各正教会の根本的な違いを知らなかった。しかし、次を読んでスッキリした。

まず、典礼の言語です. 教会で何語を使うか、東万教会はギリシア語を、西方教会はラテン語を使った。ほかに、イコンやそのほか、いくつかの重大問題で解釈が異なった。さらに東方教会は、ヴェーバーのケザロパピズムヘ (皇帝教皇主義)、すなわち、政治的リーダーと教会のトップが一致する体制とったので、特異な発展をした。

それから、東方教会は、新しい地域に布教するのに、その地域の言語を典礼に採用したので、次々に教会 (総主教座も) が分裂していった、ロシア語を使うロシア正教会、セルビア話を使うセルビア正教会、という具合です、これは、ラテン語以外認めず、カトリック教会を分裂させなかった西方教会の行き方と反対です、西方教会は、「ひとつの教会+多くの国家」の体制、すなわち、西ヨーロッパ世界の土台をつくりました。

p.256-257

やはり、多くの日本人と随分思考方法が異なることを痛感する一文。

一神教では、神は世界を創造したあと、出て行ってしまった。世界のなかには、もうどんな神もいなくて、人間がいちばん偉い。人間が神を信仰し、服従する事は大事だけれども、神がつくったこの世界に対して、人間の主権があるんですね。ほんとうはは神の主権があるんですけど、それが人間にゆだねられている。スチュワードシップといのですが、空き家になった地球を人間が管理・監督する権限があるんです。その権限には自由利用権も含まれていて、クジラに脂身がたくさんあって油が採れるとなれば、鯨を捕ってロウソクをつくってもいいし、石炭を掘り出してもいいし…。こんなことは、キリスト教徒しかやらないんです。

312