書誌情報

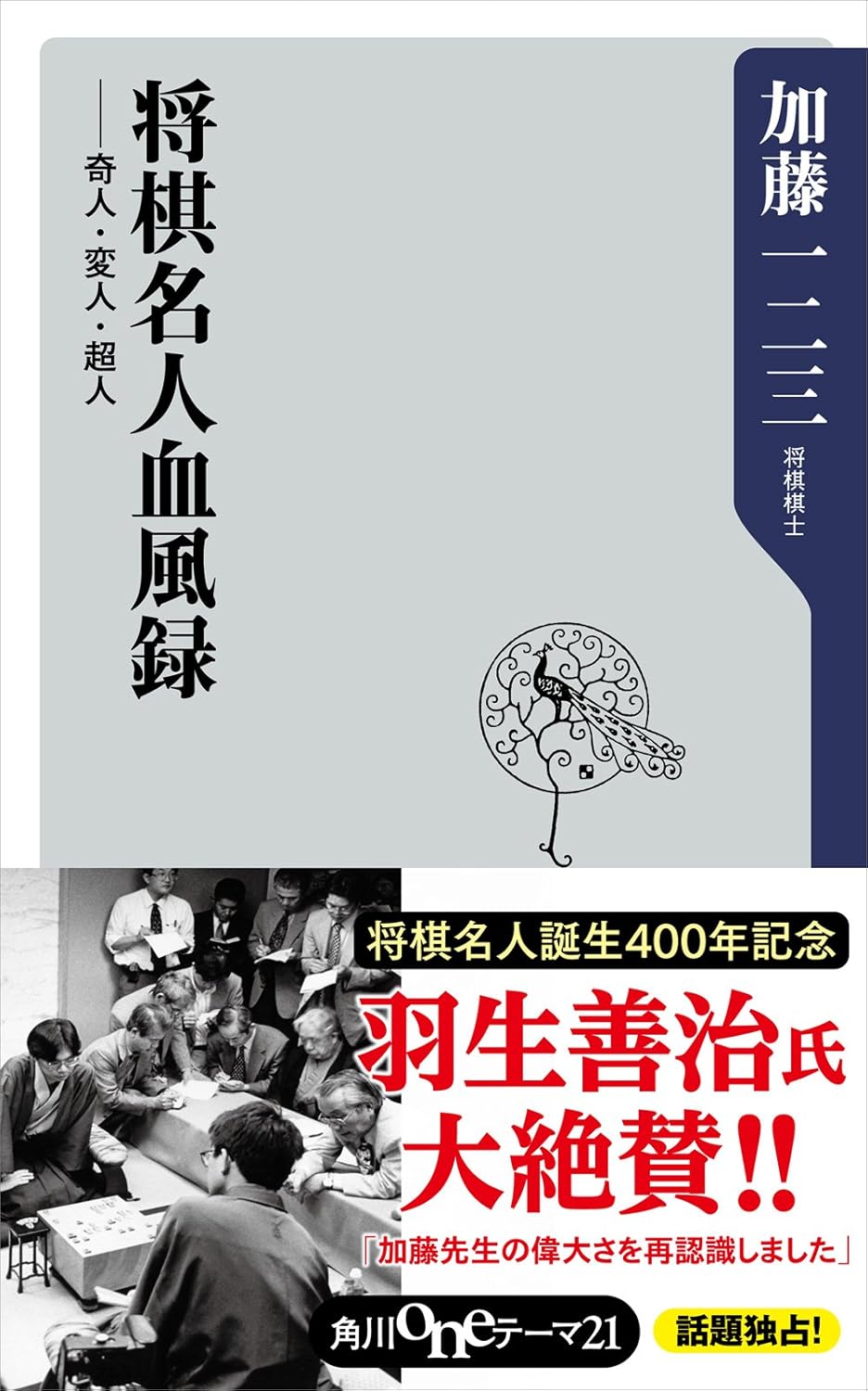

- 出版社

- 角川 one テーマ 21

- 最大 No.

- 1947

感想

残念ながら来期の C 級 2 組リーグへの降格が決まってしまったが、現役最古参でプロ入り最年少記録保持者であり、名人位を獲得した事もある加藤一二三棋士が将棋の名人位、及び将棋自体・棋士、そして自分について綴った書。

長生きし生活、そして 2000 年代までトップの A 級リーグに挑んでいた人だから事その内容。

将棋の名人位が実力正になってから永世名人の称号を持つのは 6 人。その内、最初の木村義雄 14 世名人以外の棋士と直接対決した人だからこそ。

内容について、『羽生善治論』と同じく、

- 自慢話

- 自分の事ばかり

と感じる人も居るかも知れないが、私はそれだけの経験をしたからこそだと思う。

印象的な箇所の引用

羽生さん自身が語っているように──彼は「不利な状況を喜べる人間」なのだと思う。ピンチに陥ったときこそ奮い立ち、なんとか知恵を出そうとする。それを喜びと感じられるのが羽生さんなのである。

198

いい意味で優等生的で、じつに模範的だ。私にはとても真似できない。彼の態度のよさは谷川さんと双璧といえるが、森内さんによれば、谷川さんの態度を見て「自分もああなりたい」と思い、そうしているのだという。

342

あくまでもリハーサルであるから、そのとき形勢が不利であっても、本番ではあらためて最初から指せばいい。ところが、ディレクターの次の言葉を、森内少年はまさしく真に受けてしまったのである。

「本番もリハーサル通りお願いします」

つまり、森内さんはリハーサルの手順をそのまま再現した。それで準決勝敗退という結果に終わってしまったというわけである。

363

谷川さんはものすごく礼儀正しいし、将棋を離れた日常生活でも周囲に気を遣い、常識人として生きている様子がうかがえる。一度、谷川さんのお兄さんと角落ちで対局したことがあって、後日、谷川さんと戦ったとき、対局前に「このあいだはありがとうございました」ときちんと礼をいわれて、いいご兄弟だなあ、と快く感じた。谷川さんのタイトル戦の立会をしたときは、前夜祭でも打ち上げでも必ずビールを注いでくれる。

465

対局態度のよさには定評がある

473

彼の生き方は模範とされるべきだと感じさせられるのもしばしばである。なんといっても、名人戦で私に勝った直後に記者会見で発した言葉は、目の覚めるような新鮮さがあった。

「一年間、名人を預からせていただきます」

谷川さんはそういったのだ。なかなかいえない言葉だと思う。

475

順位戦がスタートすることになったのである。

むろん、古顔の棋士を筆頭に反対はあった。けれども、木村さんはこう力説し、説得した。

「実力がなく成績が悪くて、それで順位が下がったとて何の不思議があろう。名人でさえひとたび挑戦試合で負ければ 8 段格に下落するのではないか。それに、先輩というものは、後進に道を開いてやったり、手柄をたてさせるように仕向けるのがつとめである」

木村さんがこうした提案をした背景には、じつは戦時中の体験があったそうだ。

「今度の戦争でこれほど悲惨な負け方をしたもっとも大きな原因は何か──」

木村さんは考えたという。出た結論はこうだった。

「肩書きである」

590

「無論私は神仏の前にゆけば頭を下げる。しかし、この勝負に勝たしめ給えとは祈らない。全力をあげさせ給え──という祈りの気持ちはあるかも知れないけれど、勝たせてくれは虫がよすぎる。そんな虫のよい考えが聞きとどけられるのなら、相手だって必死に祈願をこらすだろう。そうなればお互様だ。第一、神仏はもっと崇高な存在だと私は考えている」

682

将棋の場合は巧妙になんとかしのいでいれば逆転することがしばしばある。絵と違って将棋はふたりでやるものだから相手がミスする可能性があるし、「怪しい雰囲気」とも呼ぶべき空気が流れることがあって、たとえ圧倒的な不利な状況であっても「もしかしたらひっくり返せるかもしれない」と感じるときがある。そうした空気を感じるかぎりは指し続けるのが棋士という生き物なのであり、また戦い続けるべきだと私は考えている。

716

人一倍タイトルを欲していた昭和 20 年代に名人になれず、「もはやここまで」と見られていた 39 歳にして 3 冠を達成できた理由を、升田さんは著書のなかでこう述べている。

「これは私が 1 段と強くなったのではない。塚田さんや大山さんが弱くなったからでもない。すべては私自身の心の持ち方にあったように思っている。おこがましいかもしれないが、無心の境地とはどんなものかがわかり、対局中に心が平静に保てたからだろう」

「たどりきて未だ山麓」──名人になったとき、色紙を求められると記していたという、この言葉をまさしく連想させる文章であると私は思う。

814

盤を前にして向かい合っているとき、大山さんには隙がなかったのは事実である。圧迫感があったわけではない。迫力というのともちょっと違う。大山さんは物静かだし、岡山の出身でものいいも柔らかい。したがって、迫力を感じたわけではなかった。

非常に安定している──そういう表現がいちばん適切だろうか。どんな対局であっても大山さんの態度は同じだったし、有利なときも不利なときも変わりはなかった。いつ、いかなるときも同じ気持ちで盤に対峙していたのが大山さんという人だった。もしかしたら、その態度が相手には目に見えないプレッシャーになっていたのかもしれない。

929

「一所懸命戦って、あとは結果を待つ」──それが私の勝負哲学である。けれど、大山さんのそれには、自分が全力を尽くすのは当然のこととして、もうひとつ「相手の力をそぐことも必要だ」という考えがあったと私は思う。

1002

大山さんはもしかしたら十のうち三くらいは盤以外のことを考えながら戦っていたのではないかと思う。

1009

ストーブにしろ、エアコンの温度にしろ、盤の位置にしろ、どっちでもいいじゃないかと思われるかもしれない。でも、勝負師としてそこで譲ってはいけないのだ。自分の主張を通そうとするのは、「絶対に勝つんだ!」という強い意識の表れである。「相手がそこまでするのなら、まあいいか」と引いてしまったら、その時点で優劣というのか、上下関係が決してしまう。だから、勝負師たるもの、それが盤外戦ととられようと、主張すべきところは絶対に主張すべきなのである。

1101

「升田の向かい飛車」と呼ばれる、角交換をしない居飛車などがそうで、私も二度ほど負かされたことがある。これはいまもよく指される戦法で、昔は飛車を振ったほうが 9 割がた角交換を止めたけれども、いまは角交換をする振り飛車が圧倒的に多い。

1207

升田さんはいつもそういう姿勢を忘れなかった。考えてみれば、名人戦に石田流を持ち出したのは 53 歳のときだ。いかんせん、実戦経験に乏しく、実を結ばなかったけれども、その年齢で新たな戦法に挑戦するなんて、考えれば驚くべきことだ。しかも、大山さん相手に善戦したのである。

いまの若手には石田流を用いる棋士が非常に多いし、やはりいまはふつうに指されている居飛車穴熊という戦法も、私の記憶に間違いがなければ、昭和 43 (1968) 年の名人戦で大山さん相手に升田さんがはじめて披露したものだ。

1213

「大山先生は勝負師の部分が 7 割くらいを占め、升田先生は明らかに芸術家の部分が 7 割だった気がする」

谷川さんがそのような意味のことをどこかで話していたけれど、巷間よく語られる「大山さんを勝負の鬼とするなら、升田さんは将棋の鬼」という比較は、決して間違っていないと私も思っている。

1224

大山さんと升田さんは兄弟弟子でありながら、犬猿の仲だったといわれる。けれども私は、大山さんからも升田さんからもおたがいの悪口を聞いたことは一度もない。タイトル戦では主催の新聞社が用意してくれた送り迎えのハイヤーでおふたりと同乗したことがしばしばあり、当然話もしたけれど、どちらからもついぞ悪口は出なかった。

ただ、悪口ではないが、大山さんが一度だけ次のような意味の発言をしたことがある。昭和43 (1968) 年、升田さんに 4 連勝して名人位を防衛したときのことだ。

「もっと接戦になると思ったけどね……」

圧勝したうれしさもあったのだろう、言外に「思ったより歯ごたえがなかった」といっていた。しかし、それ以外に批判めいたことは、升田さんはもちろん、大山さんからも聞いたことがない。

1228

大山・升田といえば、将棋に興味がない人でも知っている長年の好敵手である。棋界の看板を背負っていた。なによりふたりが認め合っていたと信じる所以は、死力を尽くして戦ったあとで、感想戦を本気で 1 時間も 2 時間もやっていたからである。

1237

二上さんも書いている。昭和 50 (1975) 年ごろ、二上さんが升田さんと大山さんを赤坂の料亭に招いたことがあり、ご馳走したあとで「近くにワシの知っている店があるから、どうだ?」と升田さんから誘われた。二上さんは遠慮したが、ふたり寄り添って夜の街に消えていく升田さんと大山さんの後ろ姿には、「余人には計りえない深く長い交情があるように見えた」という……。

1244

5八金が 100 点の指し手だとすれば、9五歩は 90 点だといっていい。学校の試験なら 90 点取れば「優」がつく。しかし、将棋の世界では 90 点は落第なのだ。100 点でなければいけない。たとえ 99 点でも負けるときは負けるのである。

1269

この、気持ちのゆとりというものは、対局において非常に大事なことである。もちろん、「絶対に勝たなければいけない」という気持ちは持っていなければならない。が、同時に負ける可能性もゼロではないのだから、どこかで「負けてもいい」と思うこともまた、必要なのである。

1294

ほとんどの棋士がタイトル戦では大山さんの壁に屈したなかで、中原さんは唯一勝ち越した棋士である。大山さん自身、自戦集のなかでこう書いている。

「私はときどき思う。中原さんがいなかったら、自分はもっとトップでいられたのに……」

驚くほど率直に語っている。

1300

中原さんが「床の間のダルマを取り除けましょうか」と言った。赤い大きなダルマは、中原さんの背中に置いてあって見えないが、下座の私からは常時見える。当然、私がきっと気になるはずなので、中原さんが察してダルマを部屋から出しましょうと言ったのだ。

「そうしましょう」と答えた私は、中原さんの気づかいとゆとりに心打たれた。

1374

決戦の数日前、枕元に置いておいた旧約聖書をペラペラめくっていると、こういう言葉に出会ったのである。

「戦うときは勇気を持って戦え、相手の面前で弱気を出してはいけない、あわてないで落ち着いてことを進めろ」

1525

「苦しくなったときはとことんがんばる。たしかにその勝負は勝てないかもしれない。だけど、そうすることで次の勝負にツキを呼びこむことがある」

1594

米長さんは名人になる 4. 5 年前だったか、それまでの、中盤のねじり合いの強さを押し出した「泥沼流」と称した将棋を捨て、若手棋士の棋譜を並べはじめた。並べるだけでなく、佐藤康光さんや森下卓さんらを「先生」と呼んで直接教えを請い、最先端の将棋を一から学び直した。

意外に思われるかもしれないが、対局中の米長さんは、無言である。文字通りの沈思黙考という感じで、少なくとも私は米長さんが声を発するのを聞いたことがない。感心するくらい、こんこんと考えている。苦しい状況であっても、謙虚さを忘れず、とことんがんばる──そういう態度が名人戦の勝利を呼び込む一因になったのだろう。

1603

中原さんと、谷川さんの歳の差は15 歳 (中原さんは早くから谷川さんの才能に注目していたそうで、谷川さんが 3 段のとき、「色紙を書いてよ」と冗談まじりに頼んだことがあったという)。中原さんが大山さんから名人位を奪ったときの歳の差は 24 歳だった。

1640

谷川さんの立場をさらに困難にしているのが、同世代のライバルの不在である。「一流は一流を育てる」といわれるが、強くなるにはやはり好敵手の存在が不可欠である。大山さんには升田さんがいたし、中原さんには米長さんがいた。羽生さんにいたっては、森内さん、佐藤さん、丸山忠久さん、郷田さん、藤井猛さん、故村山聖さんと枚挙にいとまがないほどである。かくいう私にも二上さん、有吉さんといったライバルたちがいた。

「ひとりで走っていたら、いまもこうして走れているかわからない。みんなで走ってきたからこそいまの自分がある」

羽生さんはそう語っている。しかるに、谷川さんには「みんなで」といえるだけの同世代のライバルがいなかった。

1695

今は渡辺さんもそうかもしれないな。

「たしかにあれはすばらしい妙手でした。だけど、あの 5二銀を打ったから羽生さんを天才だと思ってもらっては、羽生さんがかわいそうです。彼からすれば、あんなのは朝飯前の手なのですから」

1724

丸山さんと藤井さんは将棋をはじめた時期が遅く、奨励会入りしたのも丸山さんは中学生、藤井さんは高校生のときと、ずいぶん遅れている。にもかかわらず、彼らは名人や竜王になった。その意味でも丸山さんは稀有な存在といえるのである。

1785

祈って指した勝負手に注目している渡辺さんには、大成する可能性が大いにある。どの棋士のどの将棋に感動するかで将来が決まる可能性がある。渡辺さんと話をしていて聡明だと思った。

1801